演繹法と帰納法って聞いたことがありますか?

- 聞いたことはあるけど、難しそうでよく分からない

- なんとなくイメージできるけど、言葉で説明できない

演繹法と帰納法の違いって何なのでしょうか?

この記事ではロジカルシンキングで用いられる、「演繹法と帰納法」についてご紹介いたします。

この記事におすすめの人

- 演繹法と帰納法の違いが知りたい人

目次

演繹法(De-duction)

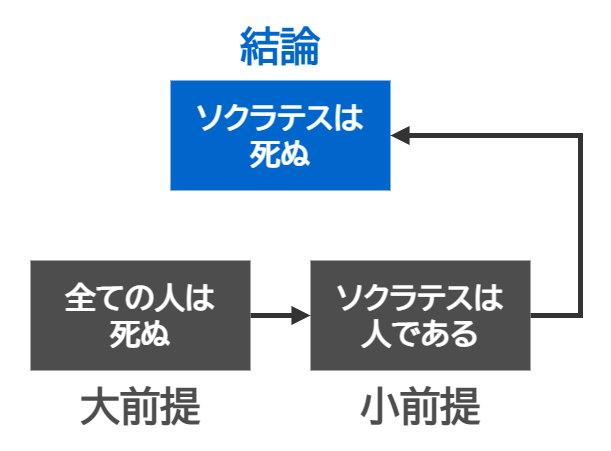

演繹法とは、否定しようがない前提の事実から結論を導く考え方です。

- すべての人は死ぬ(大前提)

- ソクラテスは人である(調査観察・事実)

- ゆえにソクラテスは死ぬ(結論)

「大前提→小前提→結論」と2つの前提から結論を導き出す演繹を三段論法といいます。

演繹法の欠点

- 前提を間違ったり、変化すると誤った結論を出してしまう

- 常識に大きな影響を受ける

などが挙げられます。

帰納法(In-duction)

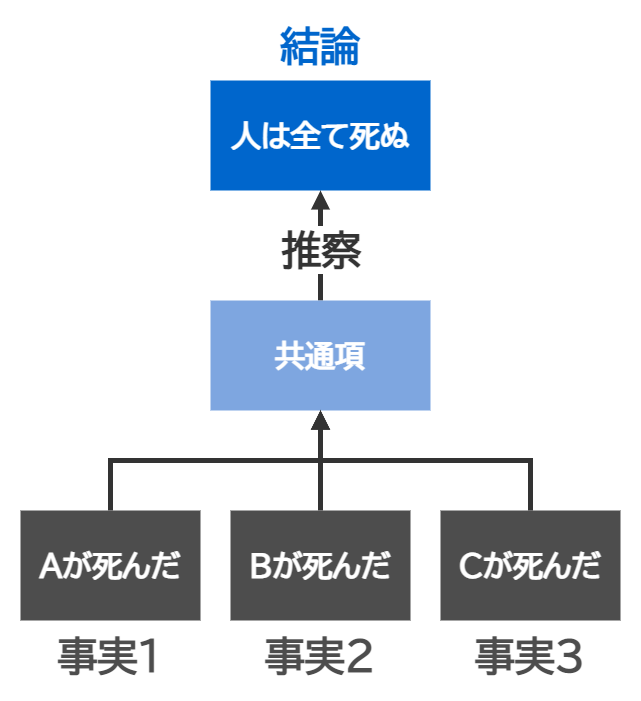

それぞれの事象の共通項を見つけて結論を導くのが帰納法です。

- 人であるAが死んだ

- 人であるBが死んだ

- 人であるCが死んだ

- ゆえに人は全て死ぬ

事実から何が言えるか、結局なんなの?の答えや解釈として結論を出すということですね。

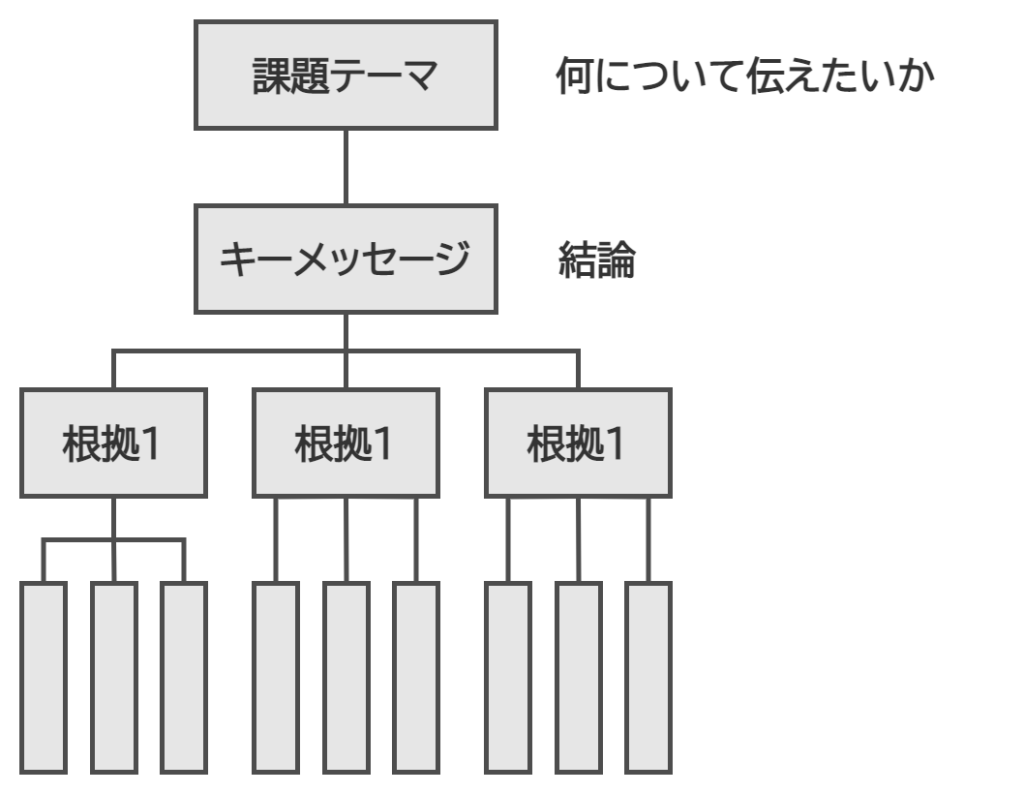

ピラミッドストラクチャーは帰納法

よくある使い方としては、プレゼンなどで自分の意見を主張したい時に使用されるピラミッドストラクチャー。

この構造化方法は帰納法です。

帰納法は関係性を「それはなぜ?」「だからなに?」と関係性を表せるため、論理構造が分かりやすく扱いやすいです。

あわせて読みたい

論理構造の精度を上げる「So What?/Why So?/True?」

論理構造の精度を上げるには、言葉や文章、物事の間にある論理的な関係性をはっきりさせることが重要です。 たとえば、結論が「ダイエットをしなければならない」だとし…

帰納法の欠点

新事実や新しい根拠が発見されたり、他の事象の見落としが論理破綻になりえます。

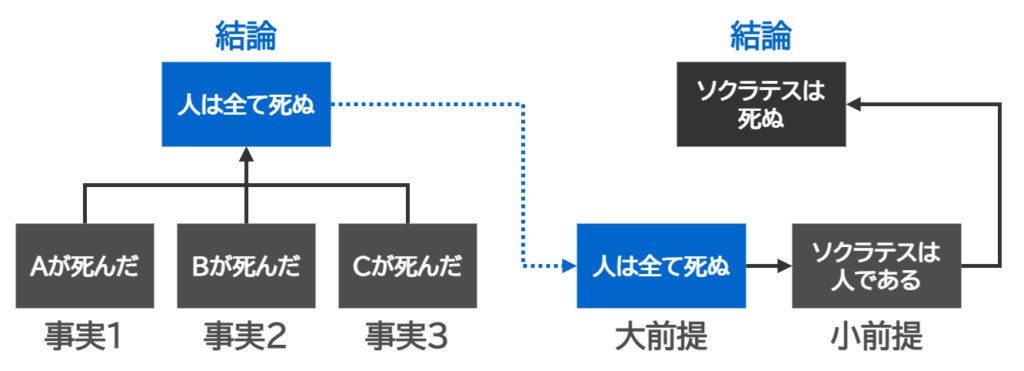

演繹法と帰納法は繋がっている

演繹法と帰納法は上図のように繋がって考えることが出来ます。

- 帰納法は、具体から抽象に

- 演繹法は、前提から具体的な小前提の判断を行うもの

このように思考を整理することができます。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 演繹法と帰納法【論理的な2つの考え方】 演繹法と帰納法って聞いたことがありますか? […]