課題解決や問題解決を行う際に、まず考えることは

- 「目的」は何か?

- なぜそれをやるのか?

です。しかし、それだけでは真に「ありたい姿」に近づけないかもしれません。

本質的に考え成果を最大化するためには、その先の「Big-Why」を考えることが重要です。

この記事では、上位目的となる「Big-Why」の考え方をご紹介します。

- なぜやるか?のその先のどうありたいか?が考えられるようになる

- Big-Whyを考える時に注意すべきポイントが分かる

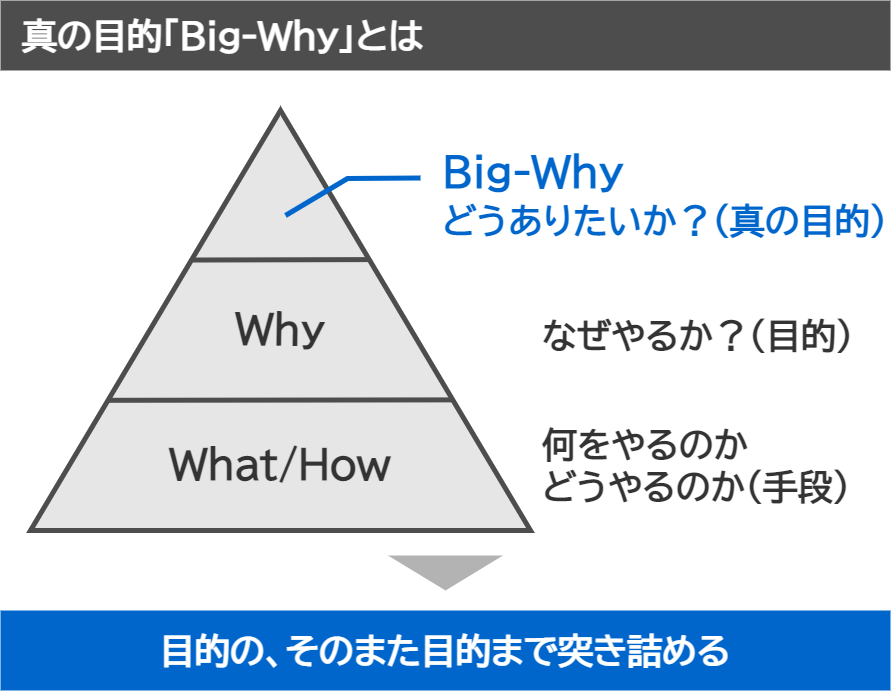

真の目的「Big-Why」とは

「Big-Why」とは、どうありたいか=To Be の考え方です。

なぜやるか?の前に、自分たちが考える理想の状態は何かを考えることです。

身近な「Big-Why」の例

身近な例で大学受験で考えてみましょう。

- なぜ勉強するのか?と考えてみると

- 受験で合格したいから(目的)

- だから勉強する(手段)

しかし、その真の目的(Big-Why)を考えると「その大学に入って〇〇の職業に就きたい」や「大学ブランドでモテたい」などがあるかもしれません。全然内容が違いますよね。

仕事で考えるとどうでしょうか。

資料の作成を依頼されたとして、Big-Whyを考えると

- 作成する資料はなぜ欲しいのか?→(Why)

- 誰に見せるのか?→(Who)

- それを作って見せることによって何を達成したいのか?(Big-Why)

資料作成という手段から、何を達成しようとしているのかまで見えてきます。

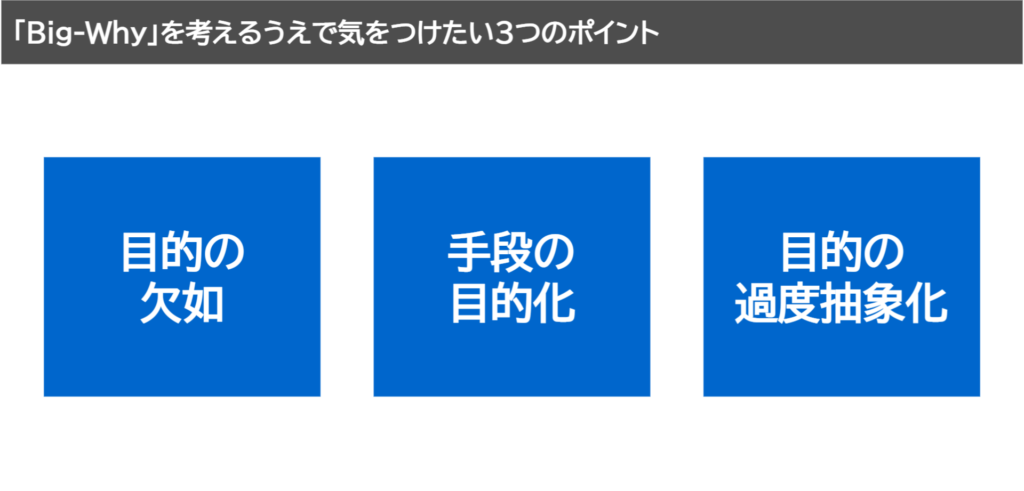

「Big-Why」を考えるうえで気をつけたい3つのポイント

Big-Whyの重要性がわかったかと思いますが、その際に気をつけたい3つの視点をご紹介します。

- 目的が欠如している

- 手段が目的化している

- 目的が過度に抽象的すぎる

目的が欠如している

なぜやるのか?を明確にしないまま、「What/How」ばかり考えている状態をいいます。

- 「なんでこれやってるんだっけ」

- 「そもそもこれやる意味ある?」

と目的が欠如してしまわないように注意が必要です。

たとえば、営業支援ツールを導入を検討する際に、まず考えなくちゃいけないのは

- 「なぜ導入したいのか?」

- 「そのツールを導入して、どんな理想の状態をつくりたいのか?」

ということです。「どのツールが一番いいか?」なんて最初に考えてはいけませんよね。

自分たちの仕事が何を目的にして、どんな利益につながっているのか、常日頃から意識したいですね。

手段が目的化している

手段の目的化は、本来手段は目的を達成するための方法でしかないのに、手段実行が目的化してしまい、本来の目的を失ってしまった状態の事を言います。

たとえば、上司から企業SNSをやろう!と言われて「何を目的としていますか?」と聞いたら「どこの会社もやっているから」と返ってきたら呆れませんか?

本来であれば課題や問題があり、それを解決する手段を検討した上で現状の最適な手段を取ると思います。

目的が明確でないまま、手段先行で話が進んでしまうと、手段自体が目的になってしまいます。

目的が過度に抽象的すぎる

目的が抽象的すぎると、何を手段として実行すればよいか分からなくなってしまいます。イメージできるレベルまで具体化させましょう。

たとえば、「人間力を上げる!」や「グローバルビジネス人材を育成する」があります。

言葉自体の抽象度が高いですよね。具体的な行動や目標に落とし込めるように抽象的な言葉を具体化する必要があります。

目的の過度な抽象化は避けましょう。

まとめ

「Big-Why」とは、どうありたいか=To Be の考え方でした。

- なぜやるか?の先のBig-Whyはどうありたいかを考える

- Big-Why→Why→What/Howの3層構造を意識する

- 目的の欠如、手段の目的が、目的の過度抽象化

コメント